東北大学公共政策大学院入学試験第2期募集小論文問題及び出題趣旨(令和7年1月18日実施)

次の4題のうちから1題を選んで論じなさい。

【内政関係】

1.

内閣総理大臣の諮問機関である「地方制度調査会」は、2020年6月26日の答申で「地域社会においては、行政のほか、コミュニティ組織、NPO、企業等、多様な主体によって、住民が快適で安心な暮らしを営んでいくために必要なサービス提供や課題解決がなされているが、今後は、これまで、主として家庭や市場、行政が担ってきた様々な機能について、これらの主体が、組織の枠を越えて、サービス提供や課題解決の担い手としてより一層関わっていくことが必要である」と述べている。さらに、2023年12月21日の答申でも「これまで主に行政が担ってきた様々な機能について、コミュニティ組織、NPO、企業といった地域社会の多様な主体が連携・協働し、サービスの提供や課題解決の担い手として、より一層、主体的に関わっていく環境を整備することが必要である」と述べている。

そこで、①このような「官民連携」のさらなる必要性を求める言説が唱えられるようになった背景として考えられることを論じたうえで、②具体的な政策分野を取り上げて、自治体行政と(自治会・町内会などの)コミュニティ組織、NPO(非営利団体)、企業などとの「官民連携」の望ましいあり方について、あなたの考えを述べなさい。

| <出題趣旨>

本問は、内閣総理大臣の諮問機関である「地方制度調査会」が、2020年6月と2023年12月の答申で自治体行政と自治会・町内会などのコミュニティ組織、NPO(非営利団体)、企業などとの「官民連携」のさらなる必要性を求めていることを取り上げ、①そのような言説が唱えられるようになった背景として考えられることを論じさせた上で、②安全安心な地域づくりや子どもの居場所づくり、高齢者福祉など具体的な政策分野を取り上げて、官民連携の望ましいあり方についての自らの考えを述べさせるものである。 |

2.

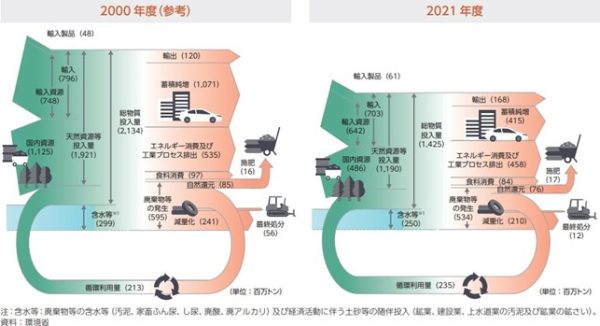

私たちの経済社会は様々な物質を環境から取り入れ、また環境中に排出することによって成り立っており、政策を考えるにあたっては、その構造を十分に理解しておくことが重要である。

下の図は、2000年度及び2021年度の日本の物質フロー(マテリアルフロー)を図示したものである。

①この図から読み取ることができる当該期間における環境・経済面に関する変化について、その背景と考えられる要因を交えて述べなさい。

②次に、物質フロー(マテリアルフロー)に着目して見た場合、今後日本が、気候変動対策、資源循環の推進、生物多様性の保全という課題にどのように取り組んでいくべきか、関係する国内外の情勢や取組を示しつつ、あなたの考えを具体的に述べなさい。

(出典)令和6年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書

| <出題趣旨>

本問は、環境問題が経済社会活動と密接不可分に結びついていることを、実際の日本の物質フローに即して理解・考察できるかを評価するものである。 ①ではどのような国内外の状況の変化や政策が物質フローのどの項目にどのような変化をもたらしたかを読み解けるか、②では気候変動問題等へのどのような政策的対応により、物質フローがどう変化し、あるいは変化させていくべきかについて、基本的な環境問題に対する知識及び論理的思考の下で展開できているかを評価対象としている。 |

【経済関係】

3.

政府は農林水産物・食品の輸出額について、2025年までに2兆円、2030年までに5兆円とする目標を掲げて各種施策を講じている。また、2024年6月に施行された改正食料・農業・農村基本法においても、海外への輸出を新たに位置づけたところである。このように、政府が農林水産物・食品の輸出を促進する意義について論述するとともに、輸出促進の課題とその対応策について、あなたの考えを述べなさい。

| <出題趣旨>

国内農業は農業者の減少・高齢化、農村コミュニティの衰退が懸念される状況が続く中、日本の総人口も減少傾向に転じ、国内市場の縮小は避けがたい状況となっている。一方、世界では人口増加に伴い飲食料市場は拡大傾向にある。このような状況の下、政府が農林水産物・食品の輸出促進に取り組む意義及び施策の理解を問うとともに、輸出促進に向けた課題の分析力、政策提言に至る論理的思考力を問うものである。 |

【国際関係】

4.

コロナ禍を経てもなお、グローバル化はとどまることを知らないが、グローバル化が国家や各国の国内政治に対してどのような影響をもたらすのかについては、学問上いくつかの見解がある。例えば、グローバル化は政府の役割を縮小させる圧力となり、国家間の「底辺への競争(race to the bottom)」を生み出して、税率の引き下げ、政府支出の削減、規制緩和などにつながるという見解がある。これに対して、実際にはその種の競争は生じていないという見解もある。どちらの見解が妥当であるといえるか、その理由とともに、あなたの考えを述べなさい。

| <出題趣旨>

本問題の出題趣旨は、「底辺への競争」と言われる現象を題材にして、受験者が今日のグローバル化現象を理解しているかどうか、また、その上でグローバル化が国家や国内政治に対していかなる影響を及ぼしているのか、あるいはいないのか、そのメカニズムを論理立てて説明できるかを見極めることで、本学の公共政策大学院生としてふさわしい知識の有無と論理的思考力の有無を見極めることにある。 |