ワークショップBでは、「出生率低下の進むわが国における家族政策を考える」をテーマのもと、教員3名、学生7名で共同研究に取り組んでいます。

4月23日には、宮城県庁を訪問し、宮城県保健福祉部子育て社会推進課長三浦様より、宮城県における少子化の現状、「新・宮城の子育てビジョン」、宮城県における総合的な少子化対策についてご説明いただきました。

ワークショップBのメンバーからは、

「三浦様がおっしゃっていた国・都道府県・市町村の役割分担の話は大切な視点であることを学んだ。雇用を求め県外に人口が流出してしまう点については、人口減少社会において少子化のスピードが速くなるため、重要な課題として捉えなければならないと感じた。」

「県独自の取組として基金の設立・運用やパートナー紹介の「みやマリ!」の現状について担当者の方に直接伺うことができ、今後の研究へのヒントを多く得た。今回のヒアリングを通して得た知識を生かして、文献輪読や次のヒアリングで学びを深めたい。」

「令和6年度の予算配分を拝見したところ、宮城県の少子化対策の取り組みの中では、特に企業誘致による雇用の創出に注力されていることが分かった。雇用の創出、ひいては若者の所得の増加という点に関心があるため、今後、他の課の取組みや、他の自治体の取組みなども調べていきたい。」

などの感想が見受けられました。

訪問後は、ヒアリングの感想を共有したのち、昨年末に国において「次元の異なる少子化対策」として閣議決定された「こども未来戦略」についてディスカッションを行いました。

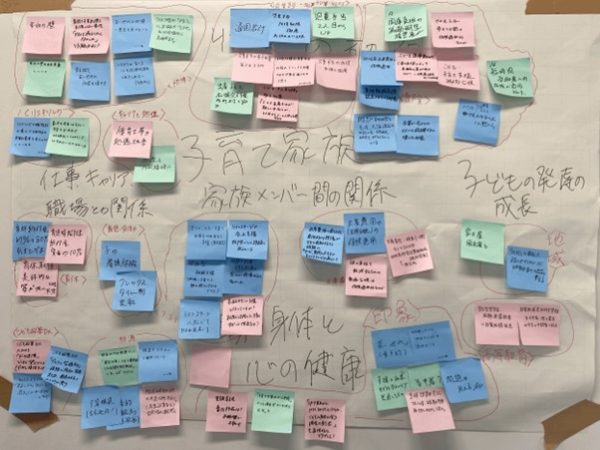

意見をカテゴリーに区分しながら整理し、各メンバーの関心分野や興味について話し合いました。

今回のヒアリングと「こども未来戦略」の議論を通して、少子化対策や家族政策は、収入、キャリア、子育て、心身の健康など、幅広い問題が複雑に絡み合っており根深い課題である、とメンバー一同、再認識することができました。

同時に、今後の社会を支える世代として、上記の課題に向き合うことの意義や重要性についても強く意識するようになりました。

今後は、輪読や、「自分ごと」化するためのライフプランの作成・共有などを行い、先生方のサポートのもと、さらに理解を深めてまいります。

ご協力いただきました宮城県保健福祉部子育て社会推進課の皆さまに改めて感謝申し上げます。